En un reportaje que publiqué en 1980 sobre los vinos de Galicia, explicaba las diferencias entre el Valle del Salnés, Condado de Salvatierra (hoy de Tea) y El Rosal como subzonas del albariño. Salvatierra era más conocida por sus tintos que sus blancos de los que llegué a comentar que “recordarían a algunos burdeos de la orilla derecha del Dordoña con un punto más de acidez”. El Rosal fue un nombre lo suficientemente comercial como para que algún oportunista se forrara vendiendo rosados. No existía ninguna bodega que embotellara con etiqueta cuatro años antes de aparecer Santiago Ruiz. La zona producía apenas 1.500 hl. Eran blancos de mezcla con un poco de albariño, loureiro, treixadura y el híbrido “catalán roxo”, que cito más abajo. Lo que en aquellas tierras llamaban “albariño” al vino de taberna, se componía de la mezcla de las variedades citadas y alguna otra que no recuerdo. El minifundio era posiblemente el más cruel de Galicia donde se necesitarían 7 bodegas para llenar de botellas un pequeño almacén de cualquier distribuidor de vinos. El Valle del Salnés, con una producción de 96.000 hls., era la zona en la que la albariño asomaba algo más, aunque solo representaba el 12% de la producción de la subzona siendo una más en las mezclas.

Mi primer viaje al albariño

En los años Setenta este cronista recorrió la tierra del albariño en busca de aquella cepa escasa y perdida entre las innumerables castas que poblaban el oeste gallego. El gran escritor gallego Álvaro Cunqueiro, que tuve el honor de conocer personalmente, fue mi pauta de aquel vino áureo como él lo llamaba. Sabiendo sus conocimientos sobre el vino francés, le pregunté si veía futuro internacional al albariño como el gran vino blanco español. Me respondió: “Cuando los gallegos dejemos de bebernos todo el vino que producimos seremos líderes en los blancos de lujo de este país”. Entonces iba imbuido de la dudosa información que supe después, donde el insigne escritor daba crédito a cierto origen monacal del Rin.

La “albariña” por la que los “colleteiros” suspiraban, era entonces un popurrí de variedades, entre las cuales siempre había un “catalán”, o sea, un híbrido que por aquellos años poblaba el viñedo del noroeste español. El llamado “catalán roxo y negro” y el jacquez eran los llamados híbridos productores directos que ocupaban el 75% del viñedo provincial, al tiempo que la tinta alicante alcanzaba el 12% y el albariño apenas era el 2%. Según el Catastro Vitivinícola de aquellos años, eran contados los pueblos en donde se cultivaba: 25 ha en Cambados, 21 en Villagarcía de Arousa, o 31 en Villanueva de Arousa. En la mayoría de las localidades de las tres subzonas no se plantaba esta noble uva y las demás apenas 1 o 2 hectáreas. En total el viñedo pontevedrés llegaba a casi a las 9.000 ha., más del doble que hoy.

Acceder

Acceder

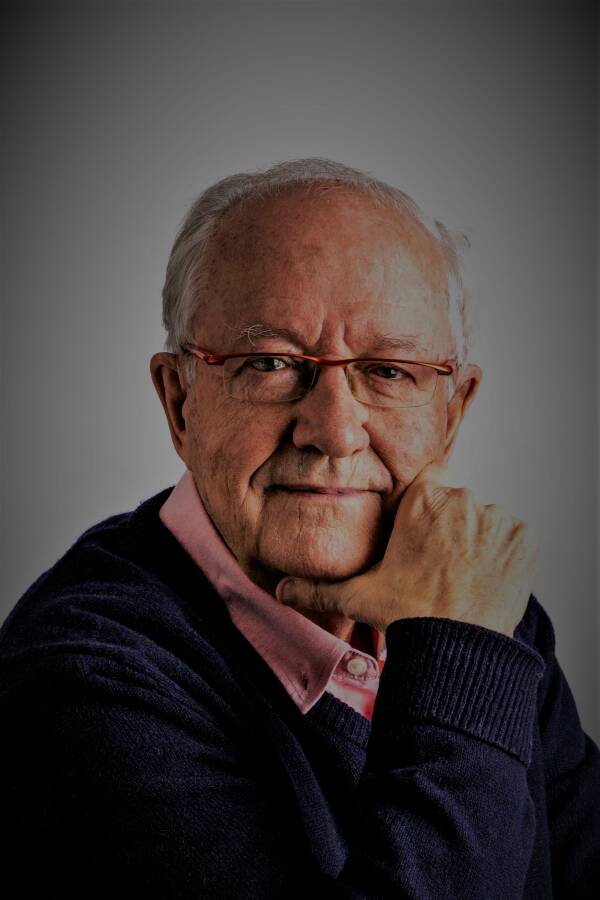

Foto: Carlos González

Foto: Carlos González Álvaro Cunqueiro en las catas de vinos de la Fiesta del Albariño de 1969

Álvaro Cunqueiro en las catas de vinos de la Fiesta del Albariño de 1969 Juan Gil de Araujo

Juan Gil de Araujo